미국 vs. 한국 정부 입찰: 무엇이 다른가?

미국 연방 정부 조달 시장은 연간 6,000억~7,000억 달러 규모로, 전 세계에서 가장 큰 단일 공공구매 시장입니다. 이 중 약 60%에 해당하는 4,000억 달러는 국방부, 나머지는 다양한 연방기관에서 조달이 이뤄집니다.

한국 기업, 특히 대기업 및 중견기업에게 이 거대한 시장은 매우 매력적이지만, 입찰 절차와 규제는 국내와 크게 다릅니다. 성공적인 진출을 위해서는 이러한 차이를 명확히 이해하고, 현지에 맞는 전략을 수립하는 것이 중요합니다.

이번 포스팅에서는 한국과 미국의 공공조달 제도 차이를 주요 항목별로 정리해봅니다.

1️⃣ 시장 규모와 개방성

미국은 사무용품부터 첨단 장비, 기술 기반 서비스까지 폭넓은 조달 수요를 가진 초대형 시장입니다. 반면 한국은 상대적으로 규모가 작고, 국내 기업 중심의 폐쇄적인 구조를 띠고 있습니다.

미국은 KORUS FTA 등 무역협정을 통해 한국 기업에도 시장을 개방하고 있으나, 중소기업 보호를 위한 Set-Aside 제도로 인해 일부 입찰은 외국 기업의 참여가 제한되기도 합니다.

한국도 WTO GPA와 FTA 체계 아래 일정 규모 이상의 계약을 외국 기업에 개방하지만, 실제 낙찰 사례를 보면 언어, 네트워크, 인증 등의 장벽으로 국내 기업이 유리한 구조를 유지하고 있습니다.

2️⃣ 전자조달 시스템의 차이

한국은 조달청의 ‘나라장터’를 통해 대부분의 공공 입찰을 하나의 플랫폼에서 통합적으로 처리합니다. 입찰 정보의 접근성과 관리가 상대적으로 단순하고 효율적인 구조입니다.

반면, 미국의 공공조달 시스템은 구조적으로 훨씬 복잡합니다. 우선, SAM.gov가 연방 정부의 공식 입찰 포털로 기능하지만, 국방부(DoD), GSA(일반조달청) 등 주요 기관들은 각각 자체 조달 시스템을 함께 운영합니다. 이로 인해 입찰 공고가 여러 플랫폼에 분산되어 게시되며, 공고 확인부터 참여까지 복수 시스템에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

여기에 더해, 미국 조달 시장은 크게 두 축으로 나뉩니다:

| 구분 | 특징 | 연간 지출 규모 |

|---|---|---|

| 연방(Federal) | 중앙 정부 차원의 조달로, 상대적으로 체계적이고 표준화된 시장 | 약 6,000억~7,000억 달러 (한화 약 780조~910조 원) |

| SLED (State, Local, Education) | 주정부, 지방자치단체, 공립 교육기관(대학교·고교 등)의 조달로 매우 분산되고 주별 규제가 상이함 | 약 1.5조~2조 달러 (한화 약 1,950조~2,600조 원) |

SLED 시장은 규모는 크지만 규정과 절차가 지역별로 복잡하게 나뉘어 있어, 미국 현지 전문가들도 처음 진출하는 기업이라면 연방 조달 시장(Federal)에 집중할 것을 권장합니다.

또한, 미국은 연방과 주 정부의 법령 체계가 완전히 다르기 때문에, 한국 기업이 미국 입찰에 참여하려면 SAM.gov 등록뿐 아니라 각 타깃 기관 또는 지역의 별도 입찰 포털도 병행해 관리해야 하는 이중적인 전략이 필요합니다.

👉 즉, 미국 조달 시장은 규모는 세계 최대지만, 정보 접근과 규정 해석의 난이도가 높은 시장입니다. 입찰 참여 전에 시장 구조와 각 조달 채널의 특성을 충분히 파악하는 것이 매우 중요합니다.

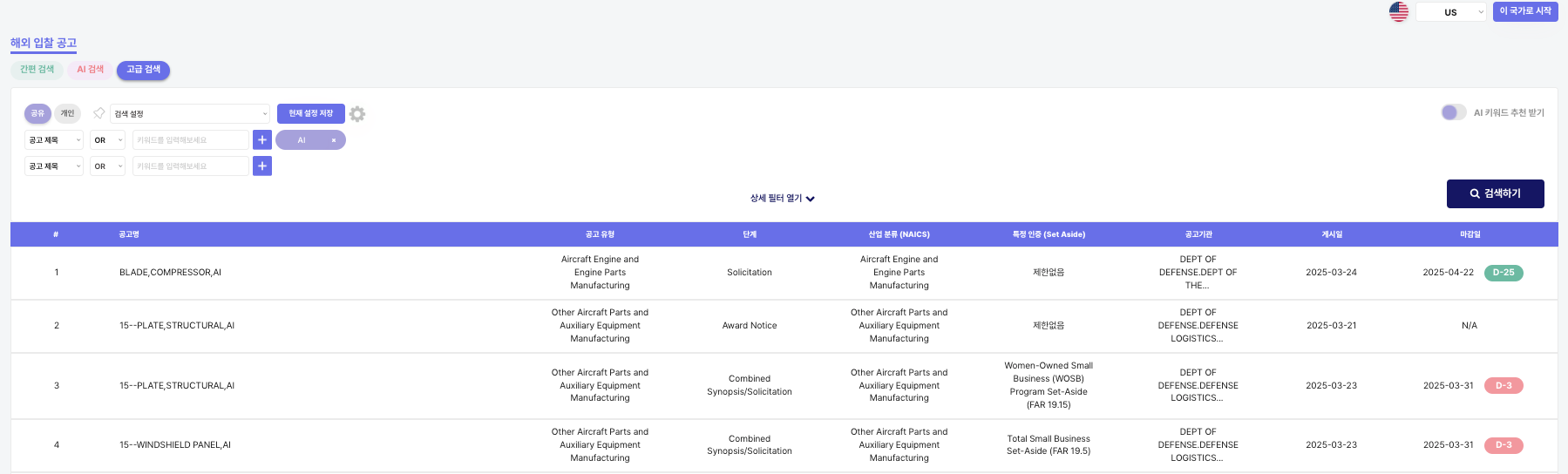

미국과 싱가포르 등 다국적 조달 공고를 한 번에 검색하고, 분산된 입찰 정보를 빠르게 파악할 수 있습니다.

3️⃣ 입찰 및 평가 방식의 구조적 차이

한국의 공공 입찰은 주로 최저가 낙찰제와 종합평가 낙찰제를 혼용하여 적용합니다.

- 최저가 낙찰제: 입찰에 참여한 기업 중 기술적 요구 사항을 충족하는 경우, 가장 낮은 가격을 제시한 기업이 낙찰됩니다.

- 종합평가 낙찰제: 가격뿐만 아니라 기업의 기술력, 신용도, 실적 등을 종합적으로 평가하여 낙찰자를 선정합니다. 이는 단순한 가격 경쟁을 넘어 품질과 성능을 고려한 방식입니다.

반면, 미국 연방 조달은 다음과 같은 평가 방식이 주로 사용됩니다:

- LPTA (Lowest Price Technically Acceptable): 기술적으로 요구되는 최소 기준을 충족하는 기업들 중 가장 낮은 가격을 제시한 기업을 선정합니다.

- Best Value Trade-Off: 가격 외에도 기술력, 품질, 과거 실적 등 다양한 요소를 종합 평가하여 최적의 가치를 제공하는 기업을 선정합니다. 이 경우, 기술적 우수성이 인정되면 가격이 다소 높더라도 낙찰될 수 있습니다.

또한, 미국의 입찰 과정에서는 기술 제안서(Technical Proposal), 사업 제안서(Business Proposal), 가격 제안서(Price Proposal)를 별도로 제출하며, 특히 과거 실적(Past Performance)이 중요한 평가 요소로 작용합니다. 이는 기업의 신뢰성과 수행 능력을 판단하는 데 활용됩니다.

이처럼 한국과 미국의 공공 입찰 및 평가 방식은 구조적으로 차이가 있으므로, 미국 시장 진출을 고려하는 한국 기업들은 이러한 차이를 충분히 이해하고 대비하는 것이 중요합니다.

4️⃣ Source Sought 공고의 이해

Source Sought는 미국 정부가 RFP를 게시하기 전, “이 사업을 수행할 수 있는 기업이 있는가?”를 확인하기 위해 올리는 시장조사 공고입니다.

주요 목적은 다음과 같습니다:

- 해당 사업을 중소기업 전용(Set-Aside)으로 할지 판단

- 기업들의 수행 가능성, 기술 역량에 대한 피드백 확보

- 향후 RFP 구성 시 요구사항을 조정하기 위함

📌 중요한 이유

한국 기업이 관심 있는 사업이라도, Source Sought에 미국 중소기업만 다수 응답할 경우 해당 사업은 대기업 및 외국기업이 배제된 Set-Aside 공고로 전환될 수 있습니다.

👉 따라서 Source Sought 단계에서 Capability Statement를 제출하며 입찰 참여 의지와 역량을 어필하는 것이 매우 중요합니다. 이 공고는 우리나라의 사전규격 공고와 유사한 제도이지만, 입찰 자격 자체를 결정하는 데 더 직접적인 영향을 미친다는 점에서 훨씬 중요합니다.

5️⃣ 법규 및 규제 환경의 복잡성

한국은 ‘국가계약법’ 등 단일 법 체계 아래 조달 규정이 비교적 명확한 반면, 미국 연방 조달은 FAR(Federal Acquisition Regulation)이라는 방대한 조달 규정에 기반하며, 각 기관별 보충 규정(예: DFARS – 국방부 보충 FAR)까지 복합적으로 적용됩니다.

예를 들어, 미국산 우선구매법(Buy American Act)에 따라 연방 조달 시 특정 금액 이하 계약은 미국산 부품 비율 요건을 충족해야 하며, 국산품 사용이 원칙입니다.

👉 그러나 여기서 중요한 예외가 있습니다. 미국은 한국을 포함한 WTO GPA(정부조달협정) 가입국을 대상으로 Trade Agreements Act(TAA)를 적용하고 있으며, 한국산 제품은 TAA 요건을 충족할 경우, 미국산과 동등하게 취급됩니다.

즉, 한국 기업이 TAA 요건을 갖춘 품목을 공급할 경우, Buy American Act의 제한을 받지 않고 미국 연방 조달에 참여 가능하다는 뜻입니다. 이는 한국 기업에게 상당히 유리한 조건이며, 제품의 원산지 기준과 무역협정 예외 여부를 사전에 명확히 검토하는 것이 중요합니다.

📌 참고로, TAA 대상 품목이더라도 SLED(State, Local, Education) 조달에는 적용되지 않을 수 있으므로, 조달 주체(연방 vs. 주정부)에 따라 법적 요건을 구분해 대응해야 합니다.

6️⃣ 중소기업 지원 제도의 비교

한국 정부는 중소기업의 기술혁신제품을 조달 초기시장에 진입시킬 수 있도록 ‘기술개발제품 우선구매 제도’를 운영 중입니다. 공공기관은 전체 구매액의 일정 비율 이상을 혁신제품으로 구매해야 하며, 현재 목표 비율은 15% 이상으로 규정되어 있습니다.

🇺🇸 미국도 유사한 중소기업 및 기술혁신 기업 우대 제도를 다양하게 운영하고 있습니다:

- SBIR(Small Business Innovation Research): 혁신 기술 보유 중소기업에 단계별 R&D 자금 지원. 정부가 초기 수요자 역할 수행

- 연방 정부의 중소기업 할당제도(Set-Asides): 전체 계약액의 23% 이상을 중소기업에 전용 배정

- 8(a) Business Development Program: 사회적·경제적으로 취약한 소수계층이 운영하는 중소기업에 최대 9년간 우대 참여권 부여

- WOSB/SDVOSB: 여성기업, 제대군인 소유 기업 전용 계약 제도

한국 기업은 직접 참여보다는 현지 기업과의 협력 전략이 중요합니다.

예를 들어:

- 8(a) 인증 기업과 컨소시엄을 구성하거나,

- SBIR 과제에 현지 스타트업과 공동 참여하거나,

- Set-Aside 공고에는 Subcontractor(하도급)로 참여하는 방식입니다.

입찰 공고를 볼 때 해당 사업이 중소기업 전용(Set-Aside)인지 확인하고,

자격이 없다면 현지 파트너와의 협업을 통해 우회 진입하는 전략이 필요합니다.

✅ 마무리: 한국 기업이 준비해야 할 것

미국 조달 시장은 기회가 크지만 문턱도 높습니다. 절차적 복잡성, 언어 장벽, 평가 방식의 차이, 제도적 우대 구조 등을 고려해 사전 정보 수집과 전략적 대응이 필수입니다.

👉 클라이원트 도입 상담하기

앞으로도 미국 진출을 준비하는 국내 기업을 위해 실전형 입찰 전략과 유용한 정보를 꾸준히 제공하겠습니다.